印刷 よもやま話

見積もりの取り方

「印刷会社から見積もりをとるのは初めて…」

「信頼できる印刷会社に任せたいけど、なにもわからずに頼むのも不安」

「見積もりが返ってきたけど、集版?刷版?…専門用語が多くて納得できない」

不安でいっぱいの見積もりのお願いですが、どのような情報が必要なのでしょうか。

印刷物はお客さま一人一人に合わせてお作りする一点ものに近い商品です。

些細と思われるような情報ひとつで、金額が大きく変わることもあります。

このページでは、印刷物を作りたいと考えているみなさまに、印刷会社から見て効果的な見積もり依頼方法をお教えします。

また、見積もりの際に使われる印刷の専門用語についてもご紹介します。

1.印刷にはこれだけの情報が必要!

印刷の見積もりを依頼したい時、どのような情報が必要なのでしょうか。

見積もりを依頼する前に、具体的に作りたい印刷物の完成像を詰める必要があります。下記の10項目に沿って考えてみましょう。

STEP1.製本方法

STEP2.ページ数

STEP3.サイズ

STEP4.部数

STEP5.色数

STEP6.用紙

STEP7.入稿形式

STEP8.校正

STEP9.納期・納品先

STEP10.その他、要望

STEP1.製本方法

製本は印刷物を仕上げる方法全般を指します。

冊子の綴じ方は大きく分けると、ページを針金で留めるか、糊で固めるかです。それ以外に切ったり折ったりするのも製本加工の一部です。

よくある製本のパターンをご紹介します。

・中綴じ

針金を使った、比較的薄めの冊子を作る際に選ばれる製本方法です。

本を開いた状態で、中央部分を針金で綴じます。

中綴じについての詳しい製本方法、メリット・デメリットはこちらでご紹介しています。

・無線綴じ

糊を使ってページを綴じた製本方法です。中~厚めの本の製本に向いています。中綴じで綴じられないページ数は、主に無線綴じになります。

無線綴じについての詳しい製本方法、メリット・デメリットはこちらでご紹介しています。

・化粧断ち

本の形にしない、チラシやポスターのように切りそろえた形は「化粧断ち」と言います。

プリンターで出力するだけのA4チラシでも、印刷会社ではトンボというマークに沿って四方を綺麗に断裁します。

隅っこまで絵柄が入っている場合でも、白いフチが出ません。

化粧断ちを経て、規格サイズ(A4やB5などのよく見るサイズ)になります。

・二つ折り

用紙を半分に折った形態のこと。用紙に対して折り部分が1つ存在します。

・巻三つ折り

用紙を三つ折りにした形態のこと。用紙に対して折り部分が2つ存在します。山折りか谷折りかで、巻三つ(内巻三つ)、Z折り(外巻三つ)に分かれます。

二つ折り、巻三つ折りなどの折り物はこちらに詳しく記載しています。

製本の形態と同じくらい、ページ数が大切です。おおよそのページ数や希望のページ数、さらには表紙周りのページも含めてお伝えください。

わかりづらかったら、「表紙+裏表紙」と「それ以外の本文」のページ数で伝えてみましょう。

STEP3.サイズ

最終的な仕上がりサイズを伝えましょう。例えば、A4中綴じなら、A4サイズの表紙をした冊子になります。

長辺を綴じた場合と短辺を綴じた場合では雰囲気が変わりますので、希望があれば伝えておきましょう!

よくある規格サイズ

・A4判(297㎜×210㎜) : オフィスや学校の書類などでよく見られるサイズ

・B5判(257㎜×182㎜) : A4より一回り小さいノートなどで見られるサイズ

・A5判(210㎜×148㎜) : A4の長辺を半分に折った形

規格サイズは他にもあります。

200×200㎜などの正方形や、A4サイズのチラシを挟み込む冊子なのでA4より一回り大きくしたい、などの規格外サイズでも対応できます。

規格サイズから外れる場合は、縦と横のサイズを添えてください。

特に折り加工が発生する場合、「展開サイズ」か「仕上がりサイズ」かはとても重要な情報です。

例えば二つ折りのリーフレットを作るとき、展開サイズがA4であれば仕上がりサイズはその半分のA5です。

逆に「仕上がりサイズがA4の二つ折り」と伝えると、展開したサイズはその倍のA3に!

文章だけで伝えるときは、サイズの解釈の齟齬に要注意です。

STEP4.部数

いくつ作るかを伝えてください。印刷物は大量に作るほど一冊当たりの単価は低くなり、部数が少ないほど高くなります。

複数パターンを想定している場合は、各パターンの部数を添えましょう。

STEP5.色数

印刷は大きく分けて、CMYK(4色)を使ったフルカラー印刷か、単色を使った印刷かで使用する印刷機の台数が変わります。

フルカラーかモノクロか、または特色印刷(CMYK以外のインキを使用)なのか、想定する色をお伝えください。

表紙はフルカラー、本文はすべてモノクロという情報なども添えてくださいね。

「本文の一部のページだけモノクロで他はフルカラーで」といった場合、印刷の取り都合によっては対応できなかったり、印刷機の台数が増えて割高になったりします。

もちろん可能な場合もありますので、要望を伝えるだけ伝えて、印刷会社の回答を待ちましょう。

ちょっと上級テクニックですが、「二色刷り」や「三色刷り」もコストを抑えつつ個性的な雰囲気が出せます!

STEP6.用紙

使用する用紙はお決まりですか?用途がわかれば、最適な印刷用紙をご提案します。

配布用なのか、保存用なのか、ペンによる書き込みの有無、使用する環境などの詳しい情報がわかれば、よりスムーズにご提案可能です。

なにもわからない!という方は、用紙の選び方についてまとめたこちらもぜひご覧ください。

STEP7.入稿形式

入稿データは次の二つのうち、どちらになりますか?

データ形式や、デザイン素材(画像やテキストなど)支給の有無でも金額やスケジュールが異なります。

・完全データ

入稿データをそのまま印刷することができるデータ形式

主流はaiデータ(Adobe Illustratorというアプリケーションで作成されたもの)

文字組みが多いとインデザイン(Adobe InDesignというアプリケーションで作成されたもの)

またはそれらをPDFに変換したもの(PDF入稿)

※他にもWord、Excel、PowerPointなどでも、そのまま印刷して差し支えなければ完全データ

・データ作成あり

原稿や入稿データをもとに、印刷会社が印刷用のデータに作り替える形式

画像やテキスト、デザイン指示書、ラフなどの支給の有無についても情報が必要

完全データは印刷会社がデータに干渉しない前提なので費用を抑えられますが、以前に他社で印刷しているか、よほどデータに自信がない限りは伝えなくても良いかと思います。

また、Word、Excel、PowerPointなどの「Office系ソフト」は、Windows以外で開くと文字化けやフォントの置換が起きたり、改行などの体裁が崩れたりする危険性があります。

印刷会社もそれに備えたデータチェックを行いますので、必ずお伝えください。

STEP8.校正

本番前に色校正やサンプル校正はいかがですか?

実際に印刷することで色のイメージの擦り合わせができるほか、データでは気づけなかったミスやデザインの修正点などが見えてきます。

作業工程や完成品に求める精度によっては必須項目になります。

通常のプリンター出力とは思ったよりも変わってきますので、納期と予算に余裕があればぜひ取り入れてみてください。

費用は比例してかさんでしまいますが、複数回行うことも可能です。

・簡易色校正

印刷データの出力。データ・サイズ・バランスのチェック、雰囲気を確認します。

・本紙色校正

本番と同じ紙、インキを使った色校正。色校正用の印刷機を使います。

・本機色校正

本番と同じ紙、インキ、本番の印刷機を使った色校正。最も再現度が高いです。

・サンプル校正

幅広く紙以外の印刷物、ノベルティなどをサンプルで作成します。

納期がお決まりでしたらお伝えください。

納品先によってスケジュールや金額も異なりますので、納品先も併せてお知らせいただくとよりスムーズです。

未定の場合は「未定」もしくはざっくりと「関東一か所」などとしておきましょう。

納品場所が複数ある場合は、「都内近郊●か所」という情報や、可能なら宛名や住所を記載した配送先のリスト(エクセルが一般的です)をお送りください。

STEP10.その他要望

その他、後加工などの要望や注意事項があればお伝えください。

わからないことや印刷会社に提案してほしいことなどを伝えるのも良いでしょう。具体的であるほど、より正確に見積もることが可能です。

後加工の具体例

・ニス引き/PP加工

・箔押し/エンボス

・抜き

・UVシルク

・バリアブル

など。

以上のSTEP1~10に沿ってお考えください。

もちろん、項目がたくさんあって最初は大変かと思います。

たとえ漏れがあってもフォローしてくれる印刷会社を選んでいきたいですね!

それでは、実際にメールで依頼をしてみましょう。

2.初めての印刷見積もりの依頼~メールの書き方講座 ~

見積もりを依頼するときのメールの書き方をご紹介します。参考にしてみてください。

タイトル

メールの要件を書きましょう。

印刷の見積もりなら、「お見積もりの依頼」などと書きましょう。

本文

依頼する会社名、担当者名を書きましょう。

担当者が不明の際は、「ご担当者さま」でよいでしょう。

書き出しは依頼人のお名前と所属、依頼した簡単な経緯などを記載してください。

依頼した経緯や使いたい状況の説明があると、印刷会社がお客さまを想像しやすく、より適した仕様をご提案できます。

印刷内容の情報

1でご説明したSTEP1~STEP10までを記載してください。箇条書きでも大丈夫ですよ。

もし仕様が決まってない、印刷会社から提案してほしい…などの要望があればその旨も記載しましょう。

その他質問事項

STEP10でも質問事項を記載しましたが、不安に思うことや印刷会社から提案してほしいことなどは、ここで書き出しちゃいましょう!

見積もり返却期限

お見積もりの返却期限を書きましょう。

なるべく早くお見積もりを返却できるように準備していますが、見積もりの分量や仕様によってはお時間をいただく場合もあります。余裕をもったご依頼をお願いします。

差出人名(署名)

お客様のお名前、所属(会社名、団体名など)、住所、連絡先、メールアドレスなど印刷会社から問い合わせができる連絡先の記載をお願いします。

と、ここまでメールでのお見積もりやお問い合わせ方法を紹介しました。

ただ、ちょっとした疑問などを印刷会社に相談するには、慣れた相手でないと躊躇しがちですよね。

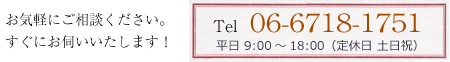

見積もりに至らないような小さな疑問でも、ぜひ当サイト『紙ソムリエ』よりお問い合わせください。

印刷のプロが丁寧にお答えします!

3.集版、出力、刷版…?印刷見積もりの用語解説

見積もりが返ってきたら、さっそく中身を確認してみましょう!

見慣れない用語があるかもしれませんが、いくつか代表的なものをご紹介します。

集版

入稿したデータが印刷に適しているかをチェックし、印刷機に流すためにデータを加工する作業です。

印刷するには色玉(印刷機のインクの色をチェックするカラーパネル)やトンボ(製本時のあたりマーク)などが必要になります。

レイアウトやデザインデータそのものを作る作業とは異なりますので、「デザイン代」と混同しないようご注意ください。

出力

データを紙に出力することです。

通常のプリンターではなく、実際のサイズで出力するため、データ上では気づけない修正点やレイアウトバランスなどの確認が行えます。

印刷は一度刷ってしまうとやり直しがききません。データ上の確認だけではなく、出力して何度も確認することがミス防止に繋がります。

色校正

CMYKのインキで印刷したときの印刷見本を作成します。本番の紙を使用する本紙色校正と、本番の紙と機械を使用する本機色校正があります。

コピー用紙などの出力では、大まかなデータの作りや文字・色・デザインなどのバランスの確認します。

それに対して色校正では、インクで印刷したときの発色を確認できます。

本番の紙を使用できるというのも大きく、繊細な色味の印刷物や、ファンシー紙など特殊紙を使用する場合、特色インキ・後加工をする場合には欠かせない作業です。詳しくはこちらでご紹介しています。

色調調整

写真などの色味を調整することです。

顔色を明るくしたり、風景をより鮮やかに編集したりする調整のほか、データを画面で見たときと印刷したときの色の差を減らす調整も行います。印刷のプロが印刷用に色をチェックします!

刷版

印刷機に取り付けるハンコのことです。

通常のオフセット印刷なら、4色(CMYK)分、4枚の刷版で片面フルカラーを表現します。色数に応じて刷版が増えます。4色(フルカラー)+特色(例えば金や銀、蛍光など)で片面4版以上になることもあります。

オンデマンド

インクジェットプリンターなどで印刷する方法です。

通常の印刷と異なり1部単位で小ロットに特化した印刷機です。小ロット専用なので紙質や後加工などは基本的には難しいです。

抜型(抜き型)

印刷の後加工に使用します。製本時に直線による断裁ではなく、丸型だったり、紙の中央に穴を開けたりするための金型になります。ちょうどクッキーなどをくり抜く型と同じですね。

まずはその型の作成費(型代)がかかります。「型代」とは別に、実際に紙をセットして抜く作業費が「抜き代」と呼ばれて見積もりに記載されていることがあります。

また、抜型は1~2年程度で金属が劣化して使えなくなってしまいます。

同じ型を使い回す場合でも、前回の型がきちんと保管されているかは確認しておきましょう。同じ抜型が残っていれば、増刷時に型代は発生しません。

などなど、ここでご紹介した用語以外にも、印刷には専門用語がいっぱい…。

まとめ.メール1本でスムーズな見積もり依頼を

印刷は決められた商品を作って売る製造業と異なり、依頼があって初めて形を作ります。

そのため、お客様よりいただく情報が具体的であることで、より正確なお見積りをご提案することができます。ご紹介したポイントを押さえて、見積もりを依頼してみましょう。

もちろん、仕様に漏れがあったり難しい条件が入っていたりすれば印刷会社の営業がフォローいたしますので、完璧でなくてもまったく問題ありません。

やりとりをスムーズに、効率的に済ませる近道としてご参照ください。

ここは大阪の下町、生野区にある株式会社大澤印刷。

宣伝活動に利用できる、一筆箋、ポスター、タペストリー・のぼり、ショップカードの作成や、商店街様の売り出しに使用する販促品、スタンプカード等の

宣伝物はもちろんの事、法人様の、御名刺、各種封筒、各種伝票、各種挨拶状、会社案内、社内報の作成、スローガンや、各種学校様の学校案内、就職ガイド、

学校新聞なども取り扱っております。

アイデアや考えはあるけども、上手くまとまらないので相談したい。色々と

アドバイスが欲しい。全てお任せしたい。様々なお客様のニーズに

株式会社大澤印刷はお応えします。

印刷のプロ集団である、株式会社大澤印刷にお任せください。

大阪市内のお客様は直接のご訪問もさせていただいております。

しっかり向き合って納得のいく商品、製品をご提供しております。

創業大正2年から数えて111年。今まで培ってきたノウハウ、経験を活かして、

従業員一同お客様の満足にお応えしてまいります。